「なぜ、これくらいできないんだ…」「何度言っても、伝わらない」 初めて部下を持ち、その成長に真剣に向き合うほど、あなたは今、もどかしさと焦りを感じているかもしれません。かつての自分がプレイヤーとして乗り越えてきた壁を、部下が乗り越えられない。その事実に、リーダーとしての自分の力不足を感じている方は、少なくありません。

そういった悩みは、リーダーとして次のステージへ進むために必要なファーストステップでもあります。

部下育成がうまくいかない原因の多くは、リーダーの能力や資質の問題ではなく、部下と自分との間に存在する「構造的なズレ」と、それを乗り越える「技術」を知らないことに起因します。

本記事では、精神論や根性論を一切排除し、「なぜズレが生じるのか」というロジカルな原因分析と、明日からすぐに使える3つの実践的なポイント(①思考の罠、②権限移譲、③フィードバック)を解説します。部下を「評価」の対象から「協働」のパートナーへと変える、具体的な方法論を手に入れてください。

目次

1. 思考の罠:なぜ「当たり前」が伝わらないのか?ー経験者の盲点「脳の可塑性(かそせい)」を理解する

リーダーが最初に陥る思考の罠、それが「脳の可塑性(かそせい)」です。これは「一度何かを知ってしまうと、知らなかった頃の自分を想像できなくなる」という認知バイアスです。

これは根性や心構えといった精神論ではなく、経験によって脳の仕組みそのものが変化することに起因します。

あなたが業務の経験を重ねる中で、脳の中では個別の知識・感覚・動作といった情報が、まるで点と点がつながって線になるように、一つの強固な「情報のネットワーク」として築き上げられてきました。

このネットワークが完成すると、脳は一つ一つの作業を意識しなくても、一連の動きを自動的に(無意識に)処理できるようになります。これが「熟練」や「慣れ」の正体です。

しかし、一度この効率的なネットワーク(思考のショートカット)が完成してしまうと、脳はもう昔の、非効率で一つ一つを意識していた頃の情報の取り出し方を使わなくなります。いわば、新しい高速道路ができたことで、誰もがもう昔のくねくねした一般道を通らなくなるのと同じです。

このように脳の仕組みが物理的に上書きされてしまうため、熟練したあなたが、その経験がなかった頃の初心者の状態に戻って物事を考えることは、極めて困難になってしまうのです。

【具体例:車の運転】

経験者(あなた):「A地点に行く」と考えるだけで、地図をみることもなく道が頭に浮かびます。また運転もアクセル、ブレーキ、ハンドル操作、周囲の確認など。いちいち意識しなくても一連の自動化された動作として実行されます。

初心者(部下):「①ミラーを確認、②ウインカーを出す、③ハンドルをゆっくり切る…」という一つ一つの操作を、全て意識的に行わなければなりません。

仕事の指示でも同じことが起こります。あなたが「この資料、サッと作っておいて」と指示した時、あなたの脳内では「①データを探し、②集計し、③グラフ化し、④考察を加え、⑤フォーマットに整える」という無数の工程が、一瞬で処理されています。

しかし、部下はその工程の②でつまずき、③のやり方が分からず、⑤のフォーマットの存在すら知らないかもしれません。

「サッと作って」という指示は、初心者に「A地点まで運転して」と言うのと同じです。途中の無数のプロセスを省略した指示では、部下は動けなくて当然なのです。

ですから、部下が見ている景色を一緒にみようとする姿勢が大切です。

① 部下に話すまえに自分が考えているプロセスを書き出す

② 部下に確認する

「この仕事は、どう進めるイメージですか?」

「段取りを一緒に確認させてもらえますか?」と問いかけ、相手の思考プロセス(現在地)を確認する。

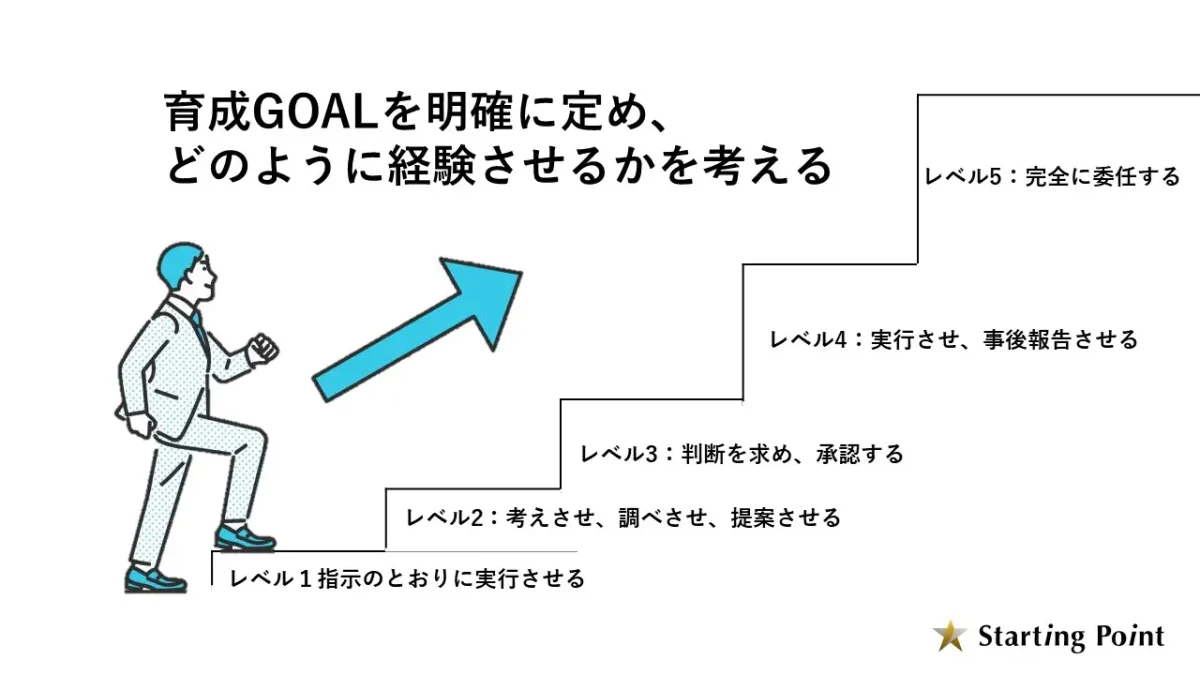

2.仕事を「丸投げ」にしない。「育てる権限移譲」の5段階レベル

「任せる」と「丸投げ」は全く違います。ですが、1で解説したようにお互いにみえていない空白の情報ギャップがあるために、教える側が意図せず「丸投げ」になってしまう場面は少なくありません。部下の成長と自律を促すには、相手の習熟度に合わせて任せ方のレベルを調整する「権限移譲」の技術が不可欠です。

以下の5段階レベルを意識し、部下の現状に合わせてレベルを選択してください。

| レベル1:指示のとおりに実行させる 「この手順書通りに、この作業をしてください」 | 目的:基本的な業務の型を覚えさせる段階。 新人に最適。 |

| レベル2:考えさせ、調べさせ、提案させる 「この件について、いくつか方法を調べて、どれが良いか理由と共に提案してください」 | 目的:情報をもとに考える段階 情報収集力と、選択肢を比較検討する力を養う。 |

| レベル3:判断を求め、承認する 「あなたはどうしたいですか?決定したら報告してください。問題なければGOサインを出します」 | 目的:意思決定の訓練。 リーダーは最終的な責任を負うセーフティネットの役割。判断基準を明確にさせていく。 |

| レベル4:実行させ、事後報告させる 「この件はあなたに任せます。判断し、実行してください。終わったら結果を報告してください」 | 目的:自律的な業務遂行。 ほとんどの業務を一人で完結できる中堅社員向け。 |

| レベル5:完全に委任する 「この領域の責任者はあなたです。全権を委任します」 | 目的:次世代リーダーの育成 |

新しいリーダーは、無意識にレベル1(マイクロマネジメント)か、いきなりレベル4(丸投げ)に飛びがちです。部下の成長とは、このレベルを2→3→4と一つずつ引き上げていくプロセスそのものなのです。

3.部下の行動を変える「SBIフィードバック」の技術

部下の行動に課題がある時、最もやってはいけないのが「なぜできないんだ!」という人格や能力へのダメ出しです。これは相手を防衛的にさせ、関係を悪化させてしまいます。

行動変容を促すフィードバックには「型」があります。それがSBIフィードバックです。

SBIフィードバックとは、「Situation(状況)」「Behavior(行動)」「Impact(影響)」の3つの要素で構成される、具体的かつ客観的なフィードバック手法です。

- S (Situation) :状況

- まず「いつ、どこで」の出来事か、客観的な事実で舞台を限定します。これにより、話の焦点が明確になります。

- 例:「先日のA社との定例会議でのことですが…」

- B (Behavior) :行動

- 次に、その場で相手が「具体的にどう動いたか」を、評価を交えず、見たままの事実だけを伝えます。

- 良い例:「お客様から質問があった際、5秒ほど沈黙が続きましたね」

- 悪い例:「あの時、答えに詰まってましたよね」(←評価・解釈が入っている)

- I (Impact) :影響

- 最後に、その行動が周囲にどんな影響を与えたかを、「私はこう感じた」という形で伝えます。

- 例:「その沈黙によって、お客様が少し不安そうな表情をされたように私には見えました。また、準備不足という印象を与えかねないと少し心配になりました」

【なぜSBIは有効か?】 SBIは、相手の人格ではなく「特定の状況における、特定の行動」のみを切り取って焦点を当てます。これにより、部下は人格攻撃をされたと感じることなく、客観的な事実として受け入れやすくなります。そして「Impact(影響)」を伝えられることで、なぜその行動を改めるべきなのかを初めて理解できるのです。

【発展形:SBIIモデルによる相互理解】

さらに、フィードバックを一方的な通告で終わらせず、より深い相互理解に繋げるための発展形があります。それは、フィードバックの目的と意図を伝えること。そしてImpactを伝える前に、相手の行動の意図を尋ねることです。

「あの時、何か考えや狙いがあっての行動でしたか?」

この一言を挟むことで、部下は自分の考えを話す機会を得られ、リーダーは部下の思考プロセスを理解できます。たとえ行動が不適切でも、その裏にある意図がポジティブなものであれば、それを承認した上で、「その目的を達成するためには、別の方法もあったかもしれないね」と、未来に向けた前向きな対話へと繋げることができます。

まとめ

- 思考の罠を理解する:自分の「当たり前」は、部下の「未知」であると知る。

- 「育てる権限移譲」を意識する:部下の習熟度に合わせ、任せ方をデザインする。

- 「SBIフィードバック」を実践する:人格を否定せず、具体的な行動変容を促す。

今回ご紹介したポイントは、自転車の乗り方と同じで、練習すれば誰でも上達する「スキル」です。そして、これらのスキルを実践する土台となるのが、部下が安心して質問や失敗ができる関係構築も大切です。

どのような関りが、関係を高めあうことができるのか。相手にとって話しやすい、やりやすい環境にするためにも確認し、調整していくことが不可欠です。

部下育成は、リーダー自身の成長の機会でもあります。ぜひ、明日からの1on1や業務指示の場面で、一つでも試してみてください。あなたの小さな行動の変化が、部下の大きな成長のきっかけになるはずです。

代表取締役 鈴木敦子

【無料オンライン相談受付中】経営者さまのそのお悩み、伺います

「リーダーが育たない」「社員が自発的に動かない」「部下のモチベーションを上げたい」など、経営者の方が抱える「組織づくり」や「人材育成」に関する問題・お悩みについて、ご相談を承ります。無料オンライン相談はこちらからお申し込みください。

メルマガ登録

人の組織の成長に役立つヒントをお届けするメールマガジン配信中。登録者には、自分の強みを見つけるパーソナルブランディング言語化シートをプレゼントしています。

執筆:鈴木敦子