目次

見えない断絶が組織を蝕む

「充実した制度を整えているのに、優秀な社員が次々と退職してしまう」

「経営理念を浸透させようと努力しているのに、現場の意識は一向に変わらない」

「次世代リーダーの育成に投資しているのに、期待した人材が育ってこない」

経営者であれば、このような悩みに直面した経験があるのではないでしょうか。

直近のコンサルテーションを展開してきた複数企業の課題をまとめてみました。医療・福祉から製造業、金融まで、業種も企業規模も大きく異なる組織。もちろん詳細な課題認識は、それぞれです。ですが、最も印象的だったのは業界の壁を越えて共通する課題が次々と浮かび上がったことです。

本記事では、この調査で明らかになった実態を体系的に整理し、経営者が認識すべき「組織課題の本質的構造」と、人事担当者が現場で実践できる「具体的施策」をご紹介します。

対象企業:9社

対象業種:医療・福祉系4社/製造業2社/金融1社/医療機器製造1社/サービス業1社

経営者が直視すべき「組織の共通課題」

1. 課題の全体像:4つの領域で捉える組織の実態

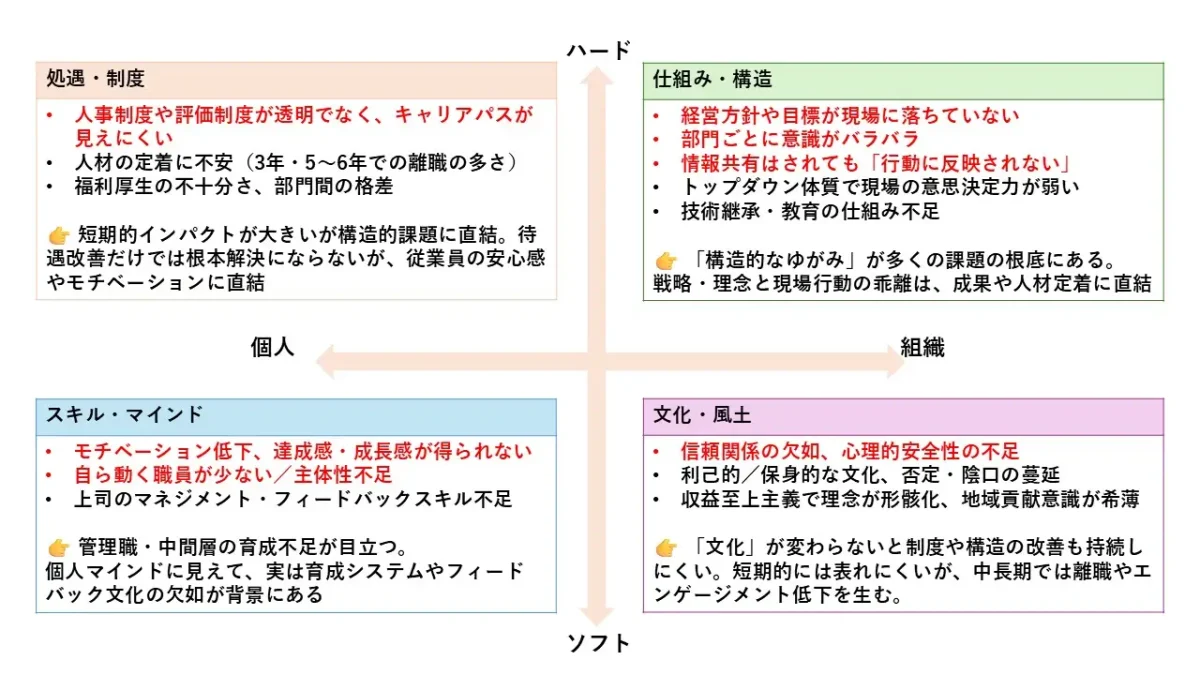

組織のコンサルテーションに関わらせていただく際には必ず認識調査を行います。そして、課題から施策整理をご一緒させていただいております。今回のサマリーは、経営層と人事担当者の認識調査です。浮き彫りになった課題は、以下の4つの領域に分類して整理していきます。

-1200x675.webp)

実際に整理した課題は以下になります。

評価制度の不透明性、キャリアパスの不明確さ、報酬・福利厚生への不満などが原因で、有能な人材の定着に苦戦している状況。

中間管理職のマネジメントスキル不足、部下のモチベーション管理ができない、リーダーシップ発揮に課題を抱えている状況。

経営理念や戦略目標が現場レベルまで具体化されず、部門間の縦割りが強固で、情報共有はされても実際の行動変化に結びつかない状況。

組織内の信頼関係が希薄で、心理的安全性が確保されておらず、個人の利益を優先する文化が根づいている状況。

一見異なる性質を持つこれらの課題も、根底では「制度や理念は存在するが、実際の組織文化や日常行動に浸透していない」という共通の断絶を抱えていることが判明しました。

※各社の課題をまとめた一覧です。赤字は共通に表れた課題です。

2. 共通して現れた3つの根本課題

調査対象となった全企業で例外なく確認されたのが、以下の3つの構造的問題です。

理念と現場実務の乖離

経営理念や行動指針は朝礼などで唱和されているものの、日常の業務判断や行動選択の場面では参照されず、形式的な存在に留まっている。

中間管理層の機能不全

「管理職の担い手不足」「役割責任の曖昧さ」「部下の声を適切に汲み上げられない」といった課題により、組織の実行力を著しく阻害する最大のボトルネックとなっている。

組織内信頼関係の脆弱性

部署間の連携不足、上司部下間での陰口や責任回避行動の蔓延により、心理的安全性が欠如し、結果として組織全体の主体性と創造性の低下を招いている。

業界特性から見る課題の現れ方

同じ組織課題でも、業界が持つ固有の特性や文化によって、その現れ方は大きく異なります。医療・福祉業界では使命感の強さゆえに理念と現実のギャップが際立ち、製造業では技術継承の重要性が人材育成課題を深刻化させます。金融業界では成果主義が協調性を阻害し、サービス業ではスピード重視がじっくりとした人材開発を困難にする傾向が見られました。

業界特性を理解することで、自社の課題がなぜ生まれるのか、どこから手をつけるべきかが見えてきます。

医療・福祉業界

理念浸透の表面化、人材定着率への深刻な懸念、職員間のモチベーション格差の拡大。

製造業

技術・ノウハウ継承システムの不備、管理職が人材育成よりも目先の業務成果を優先する傾向。

金融業

売上至上主義による理念の空洞化、過度に競争的な組織文化による協調性の欠如。

医療機器製造業

特定顧客への過度な依存体質、部署間の情報共有不足によるサイロ化の進行。

サービス業

強固なトップダウン体制、従業員のキャリア展望の不透明性。

創業時期が組織課題に与える影響

企業が創業された時代背景は、現在の組織文化に深く影響を与えています。戦後復興期に創業された企業は成長至上主義の DNA を持ち、高度経済成長期の企業は拡大に制度が追いつかない構造的課題がみられました。一方、比較的新しい企業では急成長による組織基盤の未整備が共通の悩みとなっています。

創業時期という「組織の DNA」を理解することで、なぜ特定の課題が根深く存在するのか、どのような変革アプローチが有効かが明確になります。

戦前〜戦後復興期創業(1925–1949年)

伝統的な組織風土の固定化、収益性偏重の企業文化、若手人材育成への投資不足。

高度経済成長期創業(1950–1969年)

急速な拡大に組織制度が追いつかず、構造的なひずみが蓄積。変化適応力の低下。

安定成長期創業(1970–1989年)

理念や方針は策定されているが現場への浸透が不十分、課題認識の組織内共有不足。

新設組織(2010年以降設立)

急成長に伴う組織基盤の未整備、中間管理層の育成が追いついていない状況。

組織規模別に見る課題の特徴

組織の規模は、コミュニケーションの密度、意思決定のスピード、管理の複雑さを決定する重要な要因です。小規模組織では経営者の影響力が強い分、属人的な運営になりがちで、大規模組織では理念浸透の困難さや部門間の壁が高くなる傾向。中規模組織は「拡大期特有の混乱」を抱え、中堅規模では「成熟期の停滞感」が課題となることが多く見られました。

規模に応じた課題の特性を把握することで、自社に最適な組織運営のアプローチを選択することができます。

小規模組織(50名未満)

創業者・経営陣への過度な依存、人材育成や承認システムの体系化不足。

中規模組織(50–199名)

各職位の役割定義の不明確さ、情報共有は行われているが実行への転換ができない。

中堅規模(200–499名)

従業員間の責任意識のばらつき、特定顧客や取引先への依存体質。

大規模組織(500名以上)

理念浸透の困難さ、既存の組織風土の変革抵抗、教育研修の各部門任せによる効果のばらつき。

経営者への提言:見えてきた組織変革の本質

これらの調査結果から浮かび上がるのは、業種・規模・歴史的背景に関わらず組織に内在する「構造的な脆弱性」です。

- 理念は策定されているが、現場では日常業務に追われて形骸化している

- 制度は整備されているが、組織文化や実際の行動様式には反映されていない

- 中間管理層の機能が十分でないため、組織全体の信頼関係基盤が不安定になっている

これらの課題は短期的な施策では解決が困難であり、企業の持続的成長と競争力に対する根本的なリスク要因として認識する必要があります。

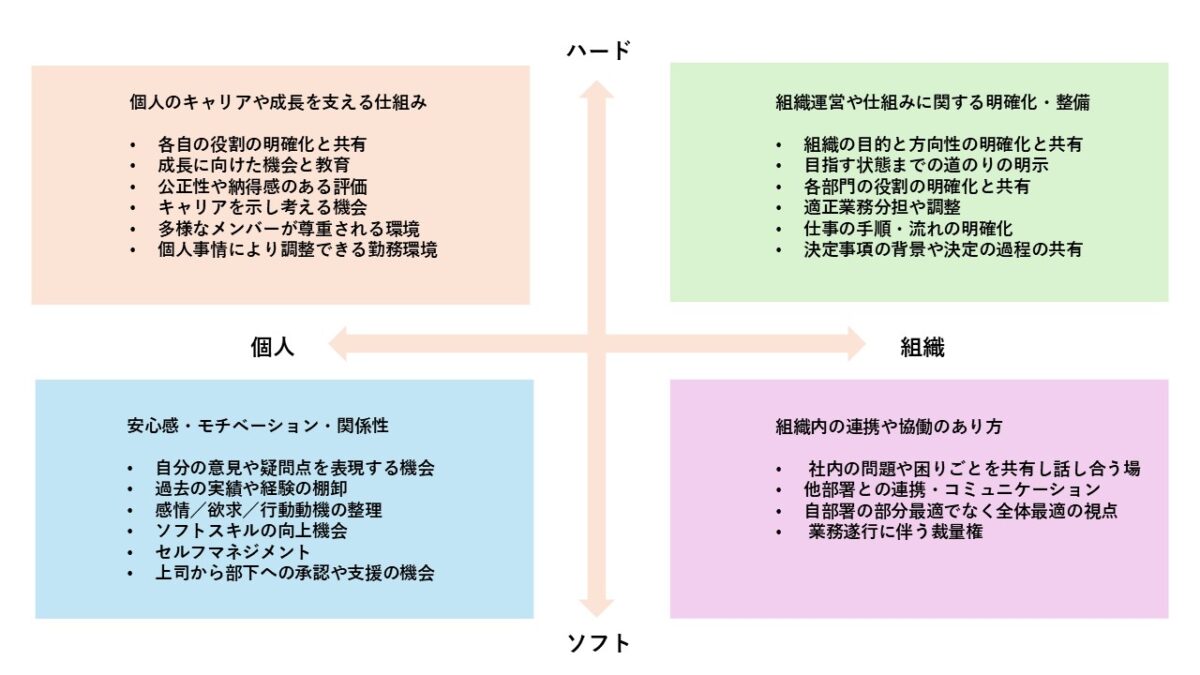

取り組むべき施策のヒント

組織課題は単独で現れることは少なく、多くの場合、制度・仕組み・風土・個人のマインドといった複数の要素が複合的に絡み合って表面化します。そのため、表層的な問題だけを解決しても、根本的な改善にはつながらないことがほとんどです。

限られた時間とリソースで何を優先的に取り組むかを見極めるためには、まず 現状を正しく把握すること が欠かせません。

具体的には、経営層・中間層・新人といった異なる立場の人が「組織をどう見ているか」を可視化し、現状の組織像を多面的に捉えることが出発点です。そのうえで、組織として向かうべき方向性を明文化し、現状とのギャップを明らかにしていきます。

次のステップは、そのギャップを埋めるための施策を 短期施策(すぐに実行可能な改善) と 中長期施策(文化・仕組みを変える取り組み) に整理し、優先順位をつけることです。

たとえば:

- 短期施策:フィードバックや承認の習慣化、部署横断の対話機会の設定、役割期待の明示

- 中長期施策:評価制度やキャリアパスの見直し、管理職層の育成体系の構築、組織文化の再定義

こうしたプロセスを通じて初めて、組織全体の「構造的な変化」を生み出すことができます。

組織変革の成功要因

このサマリーを通じて浮き彫りになったのは、業種や規模を問わず、多くの組織が「理念と実行のギャップ」という根深い構造的課題に直面していることです。さらに、組織の成長段階や規模に応じて、それぞれ固有の課題が表面化してくることも明らかになりました。

組織の真の変革を実現するのは、「革新的な制度の導入」や「経営陣による力強いメッセージ」だけではありません。日常業務における一人ひとりの行動変容と、それを下支えする組織文化に根ざした継続的改善の取り組みこそが変革の原動力となります。

課題や問題が完全になくなることはなく、事業が継続する限り新たな課題が次々と生まれてくるものです。刻々と変化する外部環境への適応と同様に、組織内部の変革にも明確な目的意識と戦略的なアプローチが求められます。

経営層と人事部門が共通のビジョンを共有し、理念と現場実践を結ぶ取り組みに本腰を入れて挑戦できるかどうか。そこに、組織の持続可能な成長と発展を左右する重要な鍵があります。

執筆:鈴木敦子